お知らせNews

9月1日は「防災の日」——災害に備える大切さを改めて考える日

リード:毎年9月1日は、日本各地で防災訓練や啓発活動が行われる「防災の日」。地震・台風・豪雨などの災害は“いつでも・どこでも・誰にでも”起こり得ます。この記事では、初めての人にも分かりやすく、今日から実践できる備えを総まとめ。家族や職場、地域で共有できるチェックリストも付けました。

目次

なぜ9月1日なの?

1923年9月1日に発生した関東大震災の教訓を踏まえ、1960年に政府が「防災の日」を制定しました。毎年この時期に、防災意識を高め、備えを見直すことが呼びかけられています。8月末〜9月初旬は台風の接近も多く、実践的に備えを点検するのに最適なタイミングです。

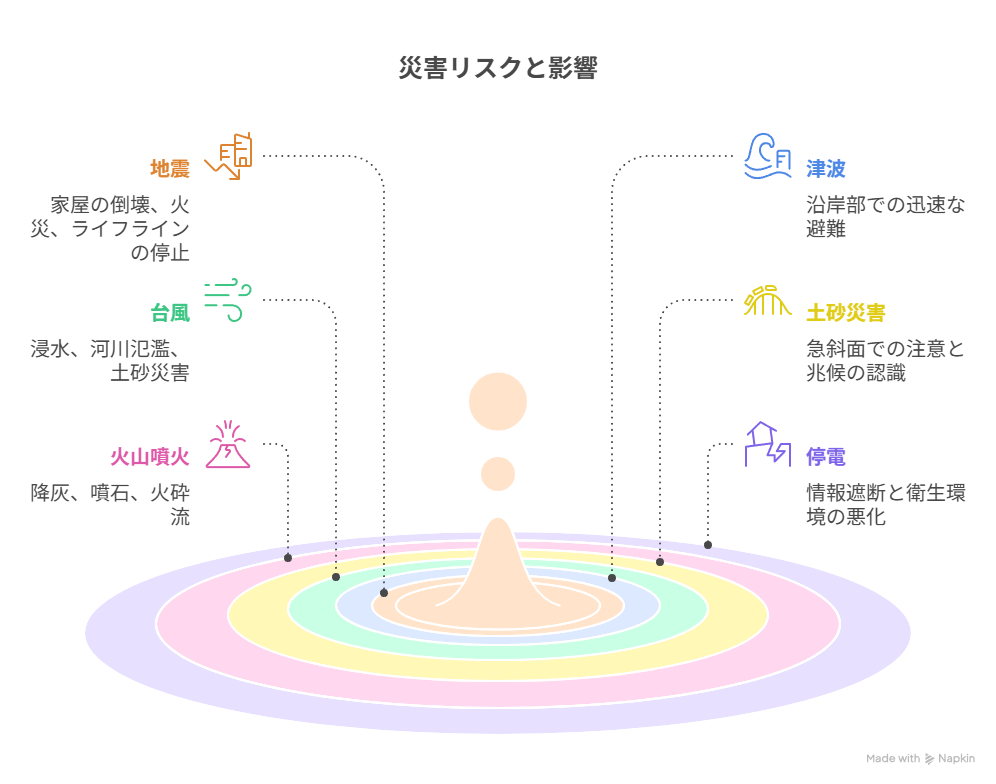

日本で想定しておくべき主な災害

-

地震:家屋の倒壊・火災・家具転倒・ライフライン停止。

-

津波:沿岸部では揺れの後、できるだけ早い高所・遠方への避難が原則。

-

台風・線状降水帯:暴風・長時間の大雨による浸水・河川氾濫・土砂災害。

-

土砂災害:急斜面や沢沿いは特に注意。前兆(小石が落ちる、濁流、異音など)を見逃さない。

-

火山噴火:降灰・噴石・火砕流など。居住地の火山リスクも確認を。

-

停電・断水:情報遮断や衛生環境の悪化につながるため、代替手段の準備が重要。

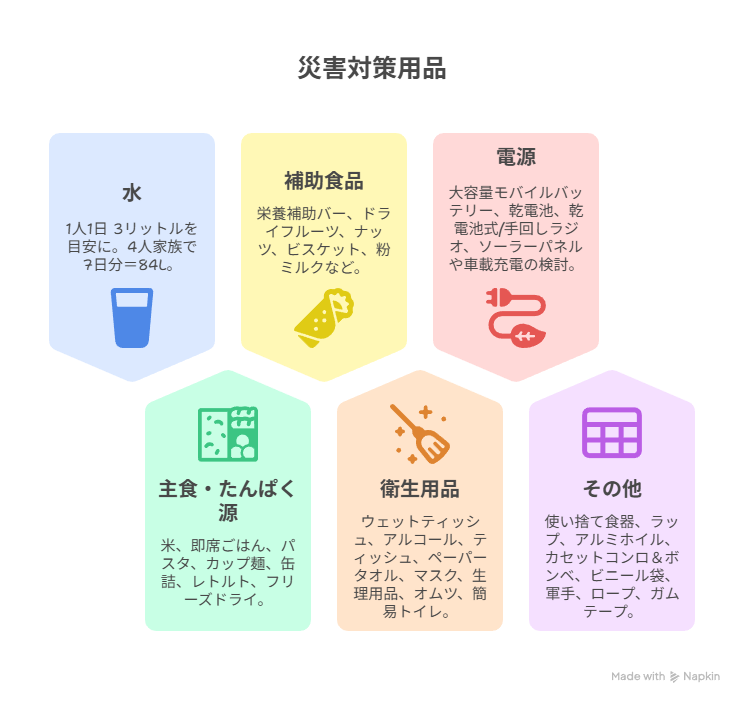

家庭の備蓄——「3日→できれば7日」を目安に

基本の考え方

-

水:1人1日 3リットル(飲料+調理)を目安に。

-

例:4人家族で7日分=3L × 4人 × 7日 = 84L。

-

-

主食・たんぱく源:米・即席ごはん・パスタ・カップ麺、缶詰(魚・豆・肉)、レトルト、フリーズドライ。

-

補助食品:栄養補助バー、ドライフルーツ、ナッツ、ビスケット、粉ミルクなど。

-

衛生用品:ウェットティッシュ、アルコール、ティッシュ、ペーパータオル、マスク、生理用品、オムツ、簡易トイレ(凝固剤+ポリ袋)。

-

電源:大容量モバイルバッテリー、乾電池(規格をそろえる)、乾電池式/手回しラジオ、ソーラーパネルや車載充電の検討。

-

その他:使い捨て食器、ラップ、アルミホイル、カセットコンロ&ボンベ、ビニール袋、軍手、ロープ、ガムテープ。

ローリングストックで「無理なく継続」

普段から消費する食品・日用品を少し多めに買い、古いものから使い足す仕組みです。非常食を特別に分けず、日常に組み込むことで期限切れを防げます。

家族に合わせたカスタマイズ

-

乳幼児・高齢者:離乳食、ミルク、介護食、口腔ケア用品、使い慣れたお菓子。

-

持病・アレルギー:常備薬、予備のメガネ、アレルギー対応食。お薬手帳や処方箋のコピーも。

-

ペット:フード・水・トイレ用品・ケージ・ワクチン証明。同行避難の原則を確認。

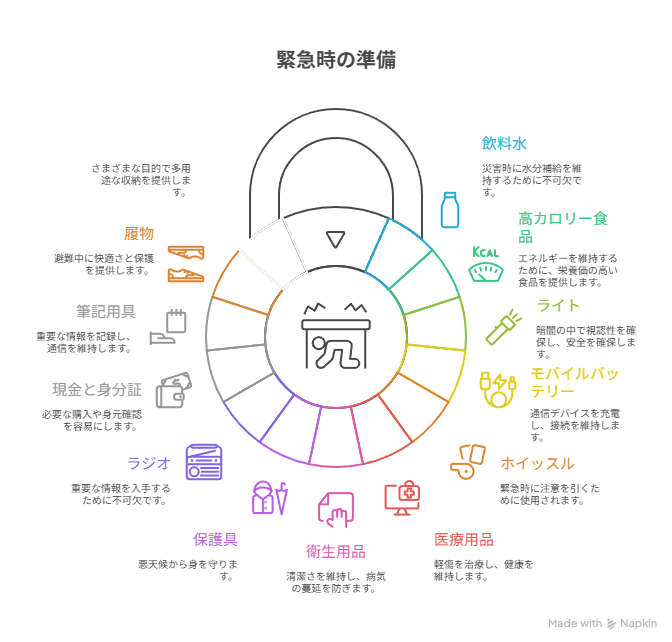

非常持ち出し袋(一次避難用)チェックリスト

目安:各人が**片手で持てる重さ(5〜7kg程度)**に収める。最短で“今日1日を生き抜く”ための装備。

-

飲料水(500ml×2〜3本)

-

高カロリー食品(バー、ナッツ、羊羹)

-

ライト(ヘッドライト推奨)+予備電池

-

モバイルバッテリー+ケーブル

-

ホイッスル・救急笛

-

常備薬・ばんそうこう・消毒・包帯

-

マスク・手袋・携帯用トイレ2〜3回分

-

雨具(ポンチョ)、防寒具(薄手ダウン等)

-

携帯ラジオ(乾電池式/手回し)

-

現金(小銭・千円札中心)・身分証コピー

-

筆記用具・メモ(連絡先を書面で)

-

簡易スリッパ or 軽量シューズ

-

ウェットティッシュ、タオル、ポリ袋

補足:家庭に**二次避難用(滞在用)**の箱(衣類、寝具、調理・衛生用品)を別途用意しておくと在宅避難が安定します。

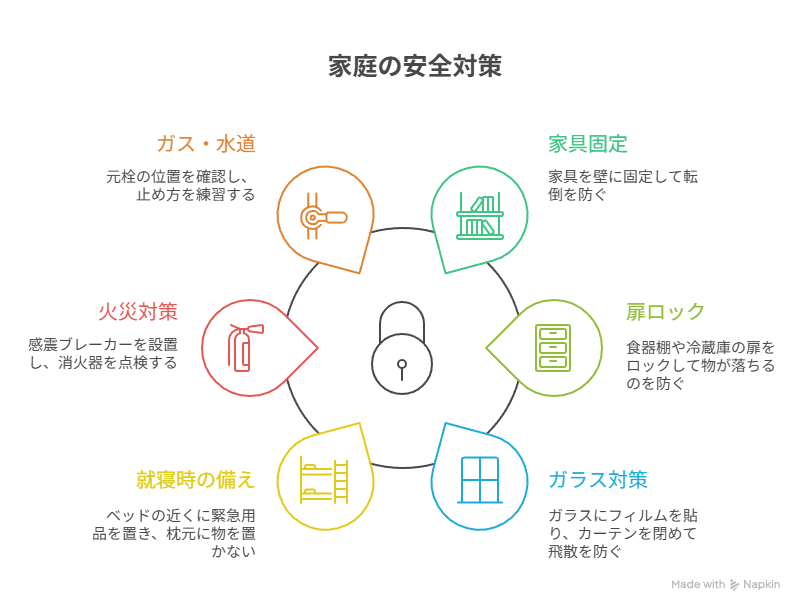

家の安全対策(減災)——「動く・落ちる・割れる」を止める

-

家具固定:L字金具、耐震ポール、ベルトで上部を壁に固定。背の高い棚は就寝場所に倒れない配置に。

-

扉ロック:食器棚・吊戸棚に耐震ラッチを。冷蔵庫・テレビも転倒防止。

-

ガラス対策:飛散防止フィルム、カーテンを閉めて就寝。

-

就寝時の備え:ベッド脇に靴・ライト・笛。枕元の上に物を置かない。

-

火災対策:感震ブレーカーで通電火災を予防。消火器の設置・点検。

-

ガス・水道:元栓・止水栓の位置を家族で確認。止め方を練習。

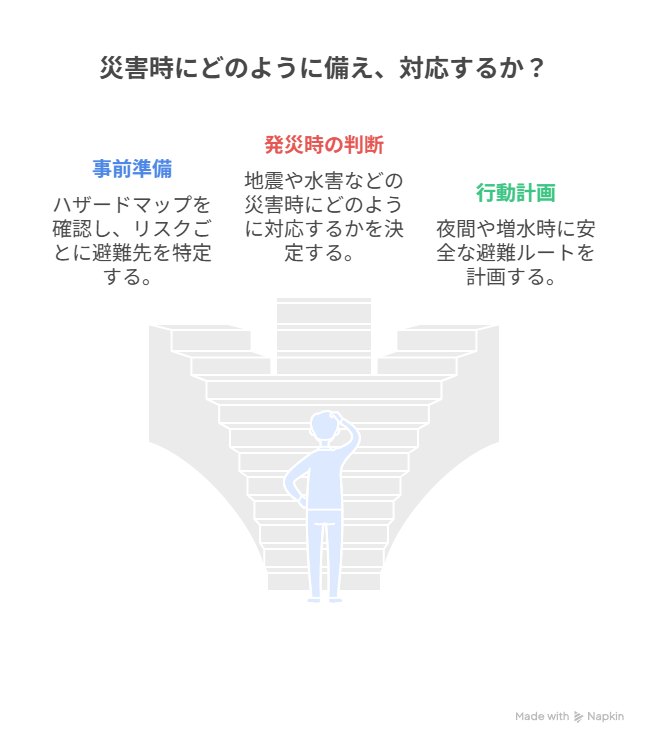

避難の考え方——3つのキーワード

-

事前(平時):自宅・職場・学校のハザードマップを確認。洪水・土砂・津波など、リスクごとに避難先が違う点に注意。

-

判断(発災時):

-

地震:まず「身を守る」→揺れが収まってから火の始末・出口確保。

-

水害:早めの水平避難(高台や安全な場所へ移動)。間に合わないときは垂直避難(上階へ)。

-

-

行動(移動):夜間・増水時は無理をしない。川沿い・アンダーパスは回避。複数の迂回ルートを家族で共有。

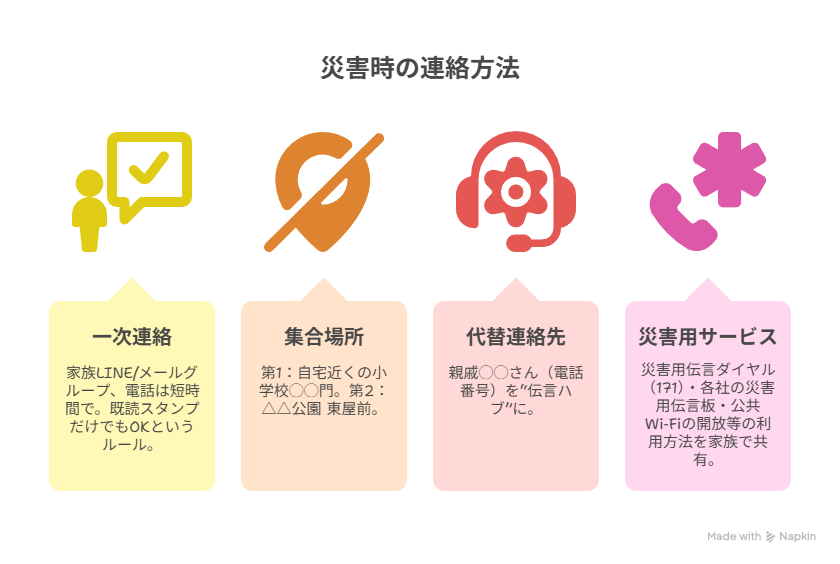

連絡方法を決めておく(家族会議のテンプレ)

-

一次連絡:家族LINE/メールグループ、電話は短時間で。既読スタンプだけでもOKというルール。

-

集合場所:

-

第1:自宅近くの小学校◯◯門

-

第2:△△公園 東屋前

-

-

代替連絡先(県外など):親戚◯◯さん(電話番号)を“伝言ハブ”に。

-

災害用サービス:災害用伝言ダイヤル(171)・各社の災害用伝言板・公共Wi‑Fiの開放等の利用方法を家族で共有。

ポイント:電話はつながりにくくなります。短い通話・定時連絡・テキスト中心に切り替えると安否確認がスムーズです。

スマホに入れておきたいアプリ/設定

-

防災情報:自治体の防災アプリ、気象警報のプッシュ通知、ニュース・防災アプリ。

-

地図:オフライン地図のダウンロード、避難所を「お気に入り」登録。

-

連絡先:緊急連絡カードを写真で保存。家族の最新番号を確認。

-

電池節約:低電力モード、不要な通信をオフ。必要時以外は機内モードでバッテリーを温存。

会社・学校・地域での備え

-

職場(BCP):帰宅困難を想定し、3日分の滞在物資・簡易トイレ・衛生用品・安否確認の手順を整備。

-

学校:引き渡し訓練の流れ・持ち物・保護者連絡網の確認。名札や防犯ブザーの電池チェック。

-

地域:自主防災会・町内会の訓練日程、マンション管理組合の備蓄・発電機・井戸/給水体制を把握。

よくある疑問Q&A

Q. 避難所には必ず行くべき?

A. 自宅が安全でライフラインが確保できるなら在宅避難も有効。水害時など建物自体の危険がある場合は早めの避難所移動を。

Q. 地震直後、すぐ外へ飛び出していい?

A. 危険。まずは頭を守り(姿勢を低く)、揺れが収まってから火を消す・出口確保。外は落下物・倒壊のリスクが高い。

Q. エレベーター内で地震に遭ったら?

A. 最寄り階で停止したら降りる。閉じ込め時は非常ボタンで通報、無理に脱出しない。

Q. 車で避難してもいい?

A. 渋滞や浸水、津波の危険を踏まえ徒歩優先。やむを得ず車なら、ガソリン残量・避難ルート・駐車場所の安全を確認。

Q. 備蓄の賞味期限管理が面倒…

A. ローリングストックで解決。普段食べるものを古い順に消費→補充。

Q. 地震保険や水災補償は必要?

A. 居住地のリスクと家計に合わせて検討を。補償対象・免責・家財の範囲を契約前に確認しましょう。

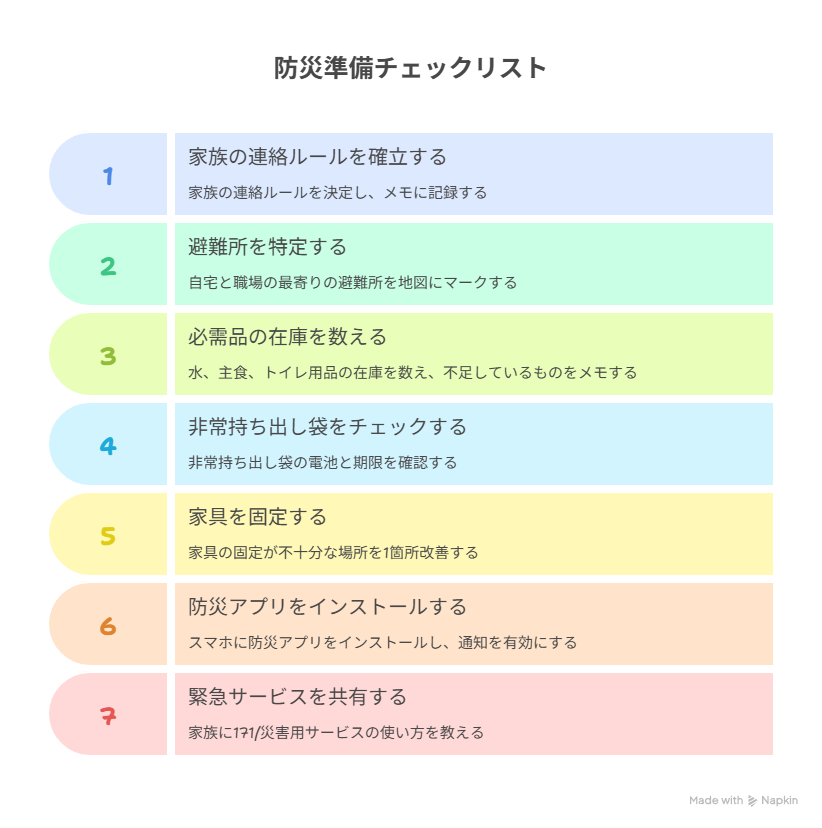

30分でできる「今日の7アクション」

-

家族の連絡・集合ルールを決め、メモに書く。

-

自宅と職場の最寄り避難所を地図にマーク。

-

水・主食・トイレ用品の在庫を数える(足りない分をメモ)。

-

非常持ち出し袋の電池・期限をチェック。

-

家具の固定が不十分な場所を1箇所改善。

-

スマホに防災アプリを入れ、通知をON。

-

171/災害用サービスの使い方を家族にシェア。

すぐ使える「緊急連絡カード」テンプレ

下記をコピーしてカードやスマホに保存・印刷してください。

【氏名】

【生年月日】

【血液型/アレルギー】

【持病・服用中の薬】

【住所】

【緊急連絡先1(家族)】:名前/続柄/電話

【緊急連絡先2(県外)】:名前/続柄/電話

【かかりつけ医・病院】:名称/電話

【避難場所(第1・第2)】

【一言メモ】:好きな食べ物・配慮事項 など

まとめ——「備えは思いやり」

防災の目的は、自分と大切な人のいのちを守ること。大がかりなことを一気にやる必要はありません。今日決めた小さな1歩が、明日の大きな安心につながります。この記事を家族や同僚と共有し、年に数回はチェック&アップデートしていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。この記事は社内・地域回覧や家庭学習にもご活用いただけます。必要に応じて、地域の避難所名や連絡網、自治体アプリ名などを追記してください。

補足:家庭に**二次避難用(滞在用)**の箱(衣類、寝具、調理・衛生用品)を別途用意しておくと在宅避難が安定します。