お知らせNews

防災ヘルメットは必要かいらないか?選び方から置き場所まで解説

「防災ヘルメットは必要かいらないか」と、いざという時の備えについて悩んでいませんか。地震や台風などの災害時、頭部を守る重要性は理解していても、実際にどの程度の備えが必要なのか判断に迷う方は少なくありません。

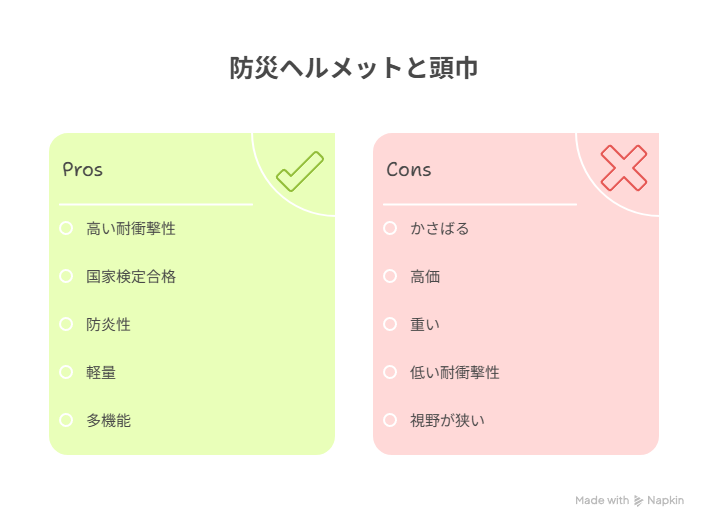

防災頭巾とヘルメット、どちらがよいですか?という比較や、そもそも防災訓練でヘルメットは必要ですか?といった基本的な疑問を感じることもあるでしょう。また、防災ヘルメットは自転車代用できるのか、といった具体的な使い方に関する誤解もあるかもしれません。

この記事では、そうした疑問を一つひとつ解消していきます。特に、保管場所に困らない人気の折りたたみタイプや、大切な子どもを守るための選び方、さらにはヘルメットの見た目に抵抗がある方向けのボウメットという選択肢まで、幅広く解説します。ご家庭に合ったおすすめの備え方を見つけ、防災ヘルメットはどこに置くのが最適かを知ることで、万が一の時にも落ち着いて行動できるようになります。

防災ヘルメットは必要かいらないか?基本的な疑問

防災頭巾とヘルメット、どちらがよいですか?

防災グッズとして頭部を守るものには、防災頭巾とヘルメットの二種類が広く知られています。どちらを備えるべきかについては、想定される災害の種類によって最適な選択が異なります。

まず、防災頭巾の最も大きなメリットは、火災に対する防炎性にあります。多くの製品は燃えにくい素材で作られており、火の粉や熱から頭部や顔、首筋を守ることに長けています。また、クッション性が高いため、軽い落下物からの保護や、避難所での枕代わりにもなる利点があります。

一方で、防災ヘルメットは耐衝撃性に優れている点が最大の特徴です。地震による建物の倒壊や、台風時の飛来物など、強い衝撃が想定される状況では防災頭巾よりも格段に高い保護性能を発揮します。厚生労働省が定める「保護帽の規格」に適合した製品は、厳しい基準をクリアしており、命を守るための信頼性が高いと考えられます。

したがって、火災を最も警戒するなら防災頭巾、地震や風水害による落下物・飛来物を重視するなら防災ヘルメットが適していると言えます。それぞれのメリットとデメリットを理解し、ご自身の住環境や地域の災害リスクに合わせて選ぶことが大切です。

防災ヘルメットは自転車代用できるのか

自転車に乗る際のヘルメット着用が努力義務化されたことで、「自転車用ヘルメットを防災用として代用できないか」と考える方がいるかもしれません。しかし、結論から言うと、この二つは設計思想や安全基準が全く異なるため、代用は推奨されません。

自転車用ヘルメットは、主に走行中の転倒や衝突事故を想定して設計されています。そのため、一度の大きな衝撃を吸収して壊れることで、頭部へのダメージを軽減する構造になっています。通気性を確保するための穴が多く開いているデザインも特徴的です。

これに対し、防災用ヘルメットは、工事現場などで使用される産業用ヘルメットを基にしており、上からの落下物や飛来物に対する保護を第一に考えられています。ヘルメットの内部にはハンモックと呼ばれる空間があり、外部からの衝撃が直接頭に伝わらない構造になっています。通気孔がないモデルが多いのも、ガラスの破片のような鋭利なものが貫通するのを防ぐためです。

このように、守るべき衝撃の種類が異なるため、自転車用ヘルメットでは落下物に対する十分な保護性能は期待できません。何もないよりは良いかもしれませんが、万全の備えを考えるのであれば、それぞれの用途に特化したヘルメットを別途用意することが望ましいです。

防災訓練でヘルメットは必要ですか?

地域の防災訓練や学校、職場での訓練に参加する際、ヘルメットを持参すべきか迷うことがあるかもしれません。防災訓練においてヘルメットを着用することには、非常に大きな意味があります。

まず、災害はいつ発生するか予測できません。実際の災害時に、慌てずに素早くヘルメットを装着するためには、日頃からの練習が不可欠です。訓練は、そのための絶好の機会となります。特に、あご紐やヘッドバンドのサイズを自分の頭にぴったり合うように調整しておく作業は、一度経験しておくだけで、いざという時の対応が格段にスムーズになります。

また、子どもにとっては、訓練を通じて「災害時にはヘルメットを被る」という行動を自然な習慣として身につけさせることができます。ヘルメットを被ることへの抵抗感をなくし、安全行動を体に覚えさせる上で、訓練の役割は大きいと言えます。

さらに、訓練で実際にヘルメットを被って動いてみることで、その重さや視界の感覚に慣れることができます。これらの経験は、パニックになりがちな災害時において、冷静な判断と行動を助ける一因となるでしょう。したがって、防災訓練にはぜひヘルメットを持参し、積極的に着用することをおすすめします。

子ども用の防災ヘルメットの重要性

災害時、子どもは大人以上に頭部を保護する必要があり、専用の防災ヘルメットを用意することは極めて大切です。その理由はいくつか考えられます。

第一に、子どもは大人に比べて身長が低いため、同じ高さから物が落下してきた場合、大人よりも大きな衝撃を受けることになります。頭蓋骨もまだ発達途上であり、衝撃に対する抵抗力が弱いため、より確実な保護が求められます。

第二に、大人用のヘルメットでは子どもの頭にフィットせず、いざという時に脱げてしまったり、視界を妨げたりする危険があります。適切な保護性能を発揮するためには、頭のサイズに合った子ども用ヘルメットの着用が不可欠です。子ども用ヘルメットは、一般的に頭囲47cm程度から対応する製品が多く、2歳ごろから使用が可能です。軽量に作られているものが多く、子どもの首への負担も軽減されています。

購入の際は、必ず子どもに試着させ、ヘッドバンドやあご紐でしっかりと固定できるかを確認することが鍵となります。成長に合わせて定期的にサイズ調整を見直すことも忘れないようにしましょう。

保管に便利な折りたたみヘルメットとは

防災ヘルメットの必要性は理解していても、その大きさがネックとなり、備蓄をためらっている家庭も少なくありません。そのような悩みを解決するのが、近年注目を集めている「折りたたみ式」の防災ヘルメットです。

折りたたみヘルメットの最大の利点は、その優れた収納性にあります。使用しない時は薄くコンパクトにたたむことができるため、本棚やデスクの引き出し、車のドアポケットなど、わずかなスペースにも保管できます。製品によっては、たたむとA4サイズ程度の大きさ、厚さ数センチになるものもあり、家族分を揃えても場所を取りません。

また、コンパクトになることで携帯性も向上します。防災リュックや通勤カバンに無理なく入れておくことができるため、外出先での被災にも備えることが可能です。

ただし、注意点として、製品によっては固定式のヘルメットに比べて組み立てに少し手間がかかる場合があります。また、可動部がある分、耐久性について懸念する声も一部にはあります。しかし、多くの製品は厚生労働省の保護帽規格「飛来・落下物用」の国家検定に合格しており、安全性は確保されています。購入後は一度組み立ての練習をしておくと、緊急時にもスムーズに使用できるでしょう。

防災ヘルメットは必要かいらないか?選び方の視点

人気の折りたたみタイプの特徴を紹介

前述の通り、収納性と携帯性に優れた折りたたみヘルメットは、家庭や職場での備蓄に適しています。ここでは、代表的な人気モデルをいくつか紹介し、その特徴を比較します。

DICプラスチック「IZANO2」

このモデルは、ワンタッチで簡単に組み立てられる手軽さが魅力です。頭囲サイズも47cmから62cmまで幅広く対応しており、子どもから大人まで一つのモデルでカバーできるため、家族で共有する場合に便利です。また、「飛来・落下物用」だけでなく「墜落時保護用」の国家検定にも合格しており、より高い安全性が期待できます。

トーヨーセフティー「BLOOM3 MOVO」

従来の作業用ヘルメットに近い外観を保ちながら、折りたたみ機能を実現したモデルです。こちらも「飛来・落下物用」と「墜落時保護用」の国家検定に合格しています。帯電防止処理が施されているため、ホコリが付着しにくいという特徴もあります。

加賀産業「オサメット」

蛇腹(じゃばら)構造が特徴的で、収納時の厚さが約4.5cmと非常にコンパクトになります。A4サイズのケースに収まるため、本棚などにすっきりと収納可能です。組み立ては頭に載せて押し込むだけと直感的で、素早い装着ができます。2018年にはグッドデザイン賞も受賞しています。

これらの製品はそれぞれに利点があります。組み立ての手軽さ、安全性、収納時のコンパクトさなど、ご自身が最も重視するポイントに合わせて選ぶのがよいでしょう。

国家検定合格品のおすすめモデル

防災ヘルメットを選ぶ上で最も重要な基準は、信頼できる安全性能を備えているかどうかです。その一つの指標となるのが、厚生労働省が定める保護帽の規格、通称「国家検定」に合格していることです。

国家検定マークの確認

国家検定に合格したヘルメットには、「労・検」と記載されたラベルが内側に貼られています。オンラインショップなどで購入する際は、商品説明に「国家検定合格品」や「厚労省検定合格品」といった記載があるかを必ず確認してください。防災用途であれば、少なくとも「飛来・落下物用」の検定に合格していることが必須となります。

軽量タイプのおすすめモデル

ヘルメットを長時間着用する際の負担を考えると、軽量であることも大切な要素です。

- 谷沢製作所(タニザワ)防災用軽量ヘルメット 総重量が約340gと非常に軽く、長時間の着用でも疲れにくいのが特徴です。それでいて「飛来・落下物用」の国家検定をクリアしており、基本的な安全性は確保されています。比較的手頃な価格で提供されているため、企業などで大量に備蓄する際にも選ばれています。

- DICヘルメット「涼神」 こちらも総重量約340gの軽量モデルです。フィット感と清涼感に優れており、通気孔がないにも関わらず快適な着用感が得られるように設計されています。このモデルは「飛来・落下物用」に加えて「墜落時保護用」や「電気用」の規格も満たしており、多機能で高い安全性を誇ります。

いざという時どこに置くのが正解か

どんなに高性能な防災ヘルメットを備えていても、災害発生時にすぐに手に取れなければ意味がありません。ヘルメットの置き場所は、その効果を最大限に発揮するために非常に重要なポイントです。

個人宅での置き場所

個人宅では、生活動線や災害発生時のシナリオを想定して置き場所を決めるとよいでしょう。

- 寝室: 地震は就寝中に発生する可能性も高いです。ベッドの下やサイドテーブルなど、すぐに手を伸ばせる場所に置いておくと、暗闇の中でも素早く頭部を保護できます。

- リビング: 家族が最も長く過ごす場所であるリビングに、家族全員分のヘルメットをまとめて保管しておくのも一つの方法です。誰の目にもつく場所に置くことで、防災意識を高める効果も期待できます。

- 玄関: 屋外へ避難する際に、靴を履くと同時にヘルメットを装着できます。シューズボックスの上や、玄関収納の中に専用スペースを設けるのがおすすめです。

職場での置き場所

職場では、従業員一人ひとりが迅速に対応できるよう、分散して配置することが考えられます。

- 個人デスク周辺: デスクの横にフックで掛けたり、足元に置いたりすることで、個人の責任で管理し、災害時に即座に着用できます。

- 会議室や休憩場所: 人が集まる共有スペースのキャビネットなどにまとめて備蓄しておくことで、会議中や休憩中の災害にも対応可能です。

定期的に点検しやすい場所に置くことで、ヘルメットの劣化を早期に発見できるというメリットもあります。

見た目が気になる方向けのボウメット

防災ヘルメットの必要性は認識しつつも、「いかにも」というデザインに抵抗があり、普段の生活空間に置くことをためらう方もいるかもしれません。そのようなニーズに応える選択肢として、帽子型の簡易ヘルメット「ボウメット」のような製品があります。

ボウメットは、見た目はごく普通のキャップですが、内部に取り外し可能なプロテクターが内蔵されており、頭部への衝撃を和らげる機能を持っています。約160gと超軽量で、防災用途だけでなく、散歩やDIY、倉庫での軽作業など、日常生活の様々なシーンで気軽に使えるのが特徴です。

ただし、ここで明確にしておくべき重要な注意点があります。ボウメットは、前述の国家検定には合格していません。あくまで「簡易ヘルメット」であり、本格的な防災用ヘルメットと同等の高い保護性能は期待できません。衝撃を完全に防ぐものではなく、緩衝する程度の機能と考えるべきです。

したがって、ボウメットは「何も被らないよりは安全性を高めたい」「防災意識の第一歩として、まずは抵抗なく使えるものから始めたい」という方向けのアイテムと言えます。本格的な災害への備えを最優先するならば、国家検定に合格した防災用ヘルメットを選ぶことが大前提となります。

防災ヘルメットは必要かいらないか最終結論

この記事を通じて、防災ヘルメットの必要性や選び方、そして様々な疑問について解説してきました。最終的に「必要かいらないか」を判断するための重要なポイントを以下にまとめます。

- 防災ヘルメットは地震や台風の落下物・飛来物から命を守る重要な防災グッズ

- 衝撃吸収性は防災頭巾よりも格段に高く、建物の倒壊などが想定される場合はヘルメットが推奨される

- 防災頭巾は火災時の火の粉や熱からの保護に優れている

- 自転車用ヘルメットは転倒時の衝撃を想定しており、落下物への耐性は不十分なため代用は推奨されない

- 防災訓練での着用は、いざという時のための実践的な練習になる

- 子どもは大人より落下物の衝撃が強くなるため、専用ヘルメットの着用が特に大切

- 収納場所に困る場合は、省スペースで保管できる折りたたみタイプが便利

- 折りたたみタイプでも国家検定合格品であれば安全性は確保されている

- ヘルメット選びの最重要基準は「国家検定合格品」であること

- 「労・検」マークがあるか、商品説明で合格品かを確認する

- 置き場所は寝室、リビング、玄関など、すぐに手に取れる場所が基本

- 職場では個人デスク周辺や共有スペースに備蓄するとよい

- ボウメットのような帽子型は、見た目に抵抗がある方向けの第一歩

- ただしボウメットは国家検定品ではなく、本格的な防災用ヘルメットの代わりにはならない

- 最終的には、自身の住環境や災害リスクを考慮し、最適な備えを判断することが鍵となる

本記事は、株式会社ヒカリネットの編集部が、代表で防災士の後藤秀和による監修のもと執筆しました。

HIHの公式サイト(ひかりBOSAI)のトップページはこちら

HIHのAmazon店(ふくしまの防災HIHヒカリネット)はこちら

HIHのヤフー店(ふくしまの防災HIHヒカリネット)はこちら

人気の防災セット